Blog インタビュー, ニュースなど

Interview Project 03 – 袴田 大輔 (Tono Brewing Company)

毎回サイダーやクラフトビールに関わるゲストを迎えて、日本における黎明期とも言える「サイダーカルチャーの現在地と未来」を探るインタビュー・プロジェクト。第三弾は、岩手県遠野市でマイクロブルワリーを営む『遠野醸造』代表の袴田 大輔さんをお迎えして、まちづくりにおけるブルワリーの役割、生産者さんとの関わり方、目指すべきコミュニティなど幅広くお話をお聴きしました。

H : 袴田 大輔 (遠野醸造 代表)

O : 及川 貴史 (サイダーメイカー/Green Neighbors Hard Cider)

S : 佐々木 新 (ブランドディレクター/HITSFAMILY)

ホップの里からビールの里へ

まちづくりの一環で生まれたブルワリー

O : 袴田さんは、現在、岩手県遠野市でマイクロブルワリーを経営されていますが、そもそもどのような形でクラフトビールに出会ったのでしょうか?

H : 学生時代にバックパッカーで旅をしながら、各地で飲み歩いているうちにクラフトビールに出会いました。その時、クラフトビールが持つ種類の豊富さや奥深さに惹かれました。その後、ユニクロに就職し、関西の店舗で働くことになるのですが、休日になるとビアバーなどに出かけてよく飲んでいましたね。もちろん、当時は造り手として意識していたわけではなく、一人の飲み手として楽しんでいました。

O : その後、ユニクロを退職して、すぐ遠野に来たのですか?

H : 熊本でユニクロの新規開店に携わり、店長業務を2年ほど行なってから退社をして、少しの間、熊本の小さなビアバーでアルバイトとして働いていました。本格的にビール造りを学びたいと思い始めたのはこの頃で、その後、横浜ベイブルーイングさんで飲食スタッフ兼、醸造アシスタントとして働きました。ちょうどその頃、遠野で募集があり、自分でブルワリーを立ち上げるということを意識し始めました。

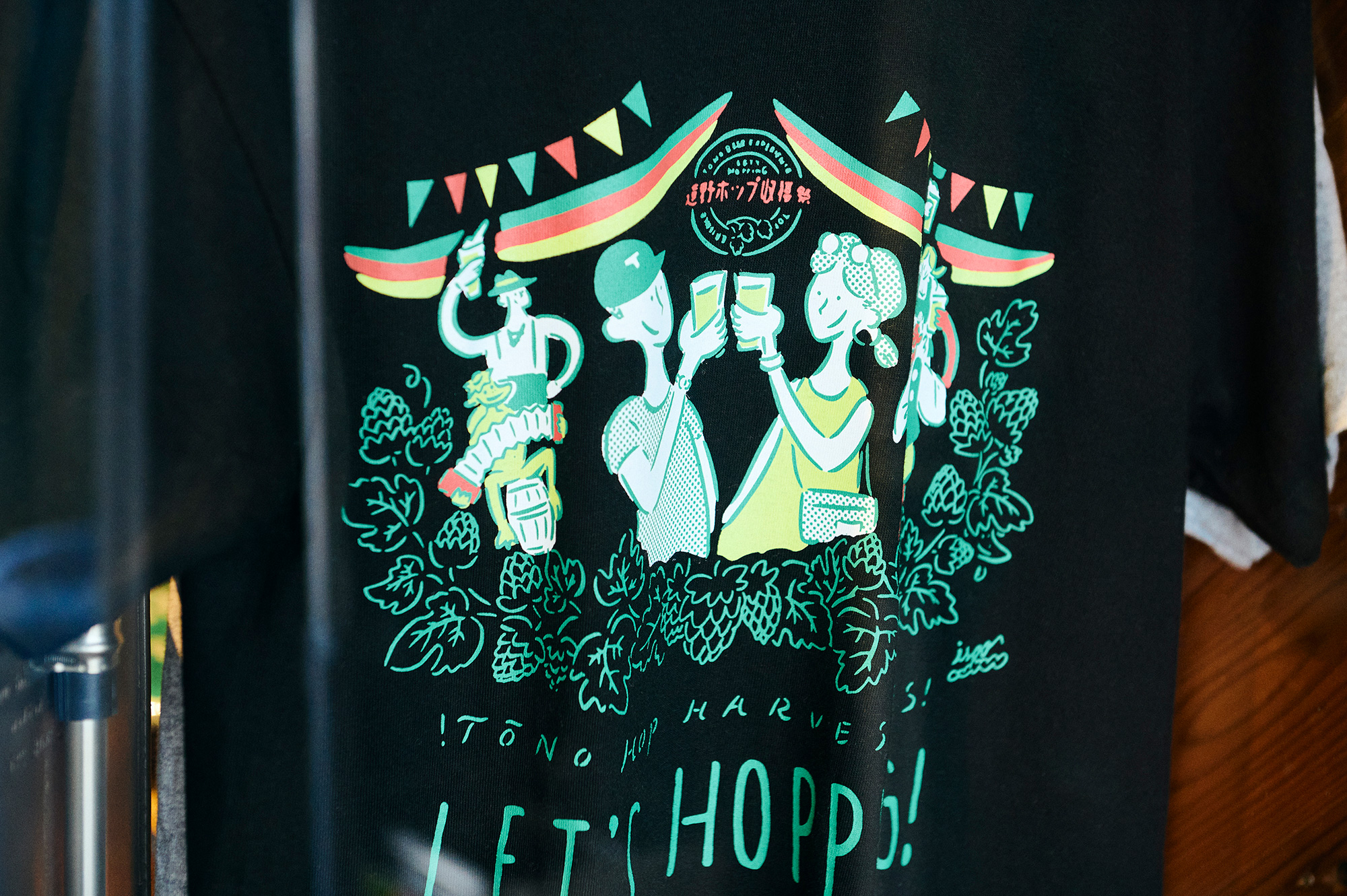

O : 「ホップの里からビールの里へ」というスローガンで始まった遠野のプロジェクトは、元々、遠野市と『KIRIN』、遠野ホップ農業協同組合が合同でスタートさせたものですよね?

H : そうです。遠野市では、近年、ホップ生産者が減ってきているという課題がありました。そうした事態を受けて、遠野市と『KIRIN』が、まちづくりに関わるさまざまなプロジェクトを支援する形で産業振興をしていこう、という目的で発足したものです。

O : そのような大きな枠組みの中で、袴田さんは『遠野醸造』を立ち上げるわけですが、そもそもどこが母体となっているのでしょうか?

H : 元々は、『Next Commons Lab』が、「地域おこし協力隊制度」を利用して地域の課題を解決していこう、というプロジェクトの第一弾として人を募集していたのがきっかけです。まちづくりをするにあたって、全体で10個ぐらいの地域課題に対するプロジェクトが立ち上げられる予定になっていました。その中でホップを使ったプロジェクトとしてビールの里構想を具現化していくというものがありました。気軽にまちなかでビールを楽しめる場所がなかったので、そのような場をつくりたいという人材を募集していたのです。

O : 応募の段階ですでに起業するというマインドだったのですか?

H : はい。募集自体も事業計画の中から、持続的に続けられる人を選ぶものでしたので、その時点で起業する気持ちでいました。

S : 確かに魅力的な応募ではありますが、急に知り合いもいない場所に飛び込んでいくのは勇気がいることだったのではないでしょうか。応募するまでの気持ちの変化や転換点というものは何だったのでしょう?

H : 『Next Commons Lab』のプロジェクトが非常に興味深いものだったので、あまり気になりませんでしたね。それに『Next Commons Lab』のメンバーや、行政の方々、ホップの生産者さんなど、ビール造りに対する意識が高いプレイヤーがたくさんいたので、彼らと一緒だったらやっていけると思ったのが大きいかもしれません。

O : 当時、思い描いていたイメージ通りになっていますか?

H : 当時は、ゲストハウスとブルワリーが併設された施設を提案していました。そこからは少しずれましたが、結果的に良い方向に向かっていると感じています。

S : 袴田さんのお話を聴いていると、キャリアの途中から急にビール造りに対しての意欲が高まったように感じましたが、何か契機があったのでしょうか?

H : ビールに目が向いたのは、前職を退職したタイミングでした。前職では、どこでどのような人に作られているのかを知らずに衣服を販売していましたが、そのことで少なからずフラストレーションが溜まっていきました。と言っても、自分で服を作ることはできません。そのあたりから自分でつくりたい、自分の手で届けたい、という気持ちが抑えられなくなって、自分が好きなビールを造って、カウンター越しにお客さんに届けられたらすごく幸せだな、という理想を抱き始めました。

S : 及川さんが造り手として歩み出した動機と重なる部分もあるような気がしますね。

O : そうですね。岩手県盛岡市でクラフトビール専門店『HOPPERS』をやっていた時は好きなビールを扱っていましたが、自分がこれまで見届けてきたものをもっと深いところで共有したい、という気持ちが僕の中で芽生えました。結果、ビールではなくハードサイダーになりましたが、動機は袴田さんと近しいと思います。

H : 及川さんの場合、造り手さんとは顔が見える状態で繋がっていたとは思いますが、僕の場合は大規模工場で細分化されて商品が出来上がってくるので、全く顔が見えてこない状態でした。販売員として作り手の想いを伝えたいけれども、それがなかなかできない状況だったのです。

O : きっとそこに辿りつく人は結構いると思うのですが、その先に踏み込めるかどうかですよね。

H : 僕が基本的に楽観的ということもあるのかもしれません。飛び込んで駄目だったら、また次に行こう、と気軽に考えていました 笑。

日常の中にビールがあって

暮らす人たちが豊かになっていく

コミュニティブルワリー

O : 遠野を訪れた時はどのような印象を持ちましたか?

H : 最初、遠野に来た時はずいぶん長閑だなと感じましたが、同時に、自分がブルワリーを立ち上げるには、ちょうどよい規模感という印象も受けました。思い描いていたイメージと重なり、事業計画もより練りやすくなったと思います。また、生産者さんの顔がよく見えて、物理的にも精神的にも距離が近いということも実感しました。

O : 遠野に移住して、どのようなことから始めたのでしょうか?

H : まず最初に僕が行ったのは、事業計画を固めていくことと物件探しでした。また、同時並行で、地元の方々にも活動を認知してもらいたかったので、ビールを楽しむイベントを月1回くらいのペースで行っていました。

O : 具体的にはどのようなイベントをしたのですか?

H : 「ビール×薫製」や「ビール造りを体験しよう」など、毎回テーマを決めて、ビールを楽しんでもらうイベントです。

O : その間、『Next Commons Lab』さんにはどのようなサポートをしてもらっていたのでしょうか?

H : ビジネス、プライベート含め様々なサポートをしていただきました。家探しだったり、地元の人を紹介など。ビジネス面では、一人につき一人のメンターがつくようになっていて、毎月面談をしながら事業進捗を確認したり、事業計画に対してのフィードバックをもらったりしていました。

O : 『遠野醸造』のブランディングに対してもアドバイスがもらえるのですか?

H : はい、ずっと伴走してもらっているイメージですね。基本的にはメンターは、事業の立ち上げまで見届けるという形になりますが、僕たちのプロジェクトのメンターとして付いてくれた田村は、最終的にそのまま『遠野醸造』の取締役に就いてもらいました。

O : 事業計画やその他の企画はスムーズに進行したのでしょうか?

H : 事業計画はある程度淀みなく進みましたが、ボトルネックになったのが物件の問題でした。まちなかで探していましたが、空き家はあれど、醸造に適した建物はなかなか見つかりませんでした。広さ、高さ、排水回りなど、条件に合致するところがなくて、約半年間くらいは悶々としていましたね。

O : 『遠野醸造』さんは、「コミュニティブルワリー」というコンセプトを掲げていますが、このワードはいつ頃から出てきたものですか?

H : 開業前です。遠野に移住してから物件を見つけるまでの半年間、他のブルワリーさんを周って、遠野という地でやっていくのならば、「コミュニティブルワリー」というコンセプトがふさわしいと感じました。

O : 袴田さんが考える「コミュニティブルワリー」とは一体どのようなものですか?

H : 日常の中にビールがあって、そこで暮らす人たちが豊かになっていく、というイメージのコミュニティです。そして、内と外が繋がる点であってほしいと思います。外から来た人たちがここを通じて、人と繋がったり、「ビールの里 遠野」を知るきっかけになってほしいという想いがあります。

O : その想いは開業した後も変わりませんか?

H : そうですね、今も変わりません。だから、設備を増やして、外販をどんどんやっていくという意識はあまり高くありません。ここのタップルームを拠点にして、どうしたら事業として安定していけるか、ということを優先的に考えています。設備の拡大は、あくまでもこの場所がいいコミュニティになる為のリスクヘッジです。

O : 僕たち『Green Neighbors Hard Cider』もコミュニティを大事にしようと思っています。そのような意味でも、『遠野醸造』さんの在り方は理想的です。外から来る人の量で言えば、遠野よりも紫波町は少ないかもしれませんが、地域の規模感などが似ている。だから、『遠野醸造』さんがどういうことを核にして、コミュニティに向き合っているのか、とても興味がありました。

高齢化が進むホップ農業

持続可能な構造を築くために

S : 農家さんは高齢な方が多いのでしょうか?

H : はい、60~70歳代の方が多いと伺っています。

S : 僕たちの住む岩手県紫波町でも農家さんの高齢化が進んでいて、使用されていない農地が増えています。事業を行う上でも、次世代にどのように繋いでいくのかが課題の一つでもありますが、遠野では何か具体的に施策が行われていたりするのでしょうか?

H : ビールの里の大きなプロジェクトの中で持続可能なホップ産業というのが大きな課題になっています。遠野の場合は、なかなか利益に繋がらない構造になっていて、まずは構造的な改善から行っています。例えば、ふるさと納税を活用して、その内の一部を老朽化する施設の改修や、農家支援の一部に充てたり、そういった工夫です。

O : 構造的な問題というのはどのようなことですか?

H : 利益率が低い理由は、農地の点在、老朽化する施設・機械、栽培コストの上昇など、複数の課題が絡み合っているからです。遠野では、こうした構造的な問題に対処するため、栽培モデルを見直し、農地の集約化や機械・施設のリニューアルでコストを抑え、持続可能な生産体制を実現しようとしています。

O : そこに携わっていくと、すごく長いスパンで事業をやっていくことになりますね。

H : ははい、すぐに結果が出るようなことではありません。僕らとしては地域の方々にビールを楽しんでもらえるよう、外の方々にも遠野の現状を知ってもらい、この地の価値を高める役割もできればと思っています。直接的な問題解決に繋がるわけではありませんが、同じ目標に向かってそれぞれ役割を担っていければと考えています。

S : そのような意味では行政としっかり繋がって事業経営できるのはいいですね。農地の集約やファンド運営など、なかなか個人で行うのは難しいですから。

ビールに対して挑戦する人の受け皿となっていきたい

O : ローカルで事業を安定化させる上で何を大切にしていますか?

H : 極力地元の良いものを使いたい、という想いがあります。ホップ以外にも、りんご、ハスカップ、白樺樹液など、遠野には素晴らしいものがたくさんあります。心掛けているのは、生産者さんにただ原料を供給してもらう関係性ではなく、コラボレーションとして一緒に製作プロセスを楽しむことです。

O : それは生産者さんと深いところで繋がっていたい、という気持ちがあるからですか?

H : はい、そこはとても大切にしていることです。ビール造りの面でいうと、日常的に楽しめる飲み物であってほしいので、すべてのビールに共通して、バランスがよく飲みやすいものを意識しています。

O : 『遠野醸造』はこれからどのような方向性に向かっていくのでしょうか?

H : 予想するのは難しいですね。5年後どうなっているのかも正直分かりません。でも、想いとしては、このタップルームを拠点にビールを楽しむカルチャーが広まっていけば良いですね。僕たちのようなブルワリーが全国各地に増えていき、ビールやサイダーカルチャーが日常的なものとして受け入れられていったら嬉しいです。

O : ブルワリーが全国に増えている中、遠野がビールで注目を集める理由は何だと思いますか?

H : 遠野の場合、ビールやホップを中心に動いているプレーヤーが多いのが大きいかもしれません。例えば、僕たちの周りでは、最新のドイツ式ホップ栽培や、ビアツーリズム事業を行なっている 『BEER EXPERIENCE』や、ビールの里構想を進めていく上での事務局的な役割やプロデュースをしている『BREW GOOD』など、チームとしてそれぞれ異なる役割を担っています。同じ目標に向かって、各々を尊重しつつ活動している状況が注目されるポイントなのかもしれません。

S : 大きな都市になると、さまざまな方向にプレイヤーが向いてしまいがちですが、遠野くらいの規模だと問題を共通化できて、それに対して、どのような施策を行うのか明確になりそうですね。向かうベクトルも熱量も似ていて、まとまったまちづくりをしている印象を受けました。顔が見える、繋がっているというメリットをこのように活用するのか、と非常に勉強になりました。

H : 移住者が増えたり、一緒にやっていく仲間が増えたり、少しずつ目に見える変化も出始めています。『遠野醸造』の今後としては、遠野でビールに対して挑戦したい人の受け皿になってサポートをしたいと思っています。どんどんプレーヤーが増えていって、楽しいまちになれば僕も嬉しいですから。また、プレイヤーも今はホップやビールに限定されていますが、麦芽かすを使ってパンを作りたいとか、ビールに合うスイーツを作りたいとか、もう少し他の分野に派生していっても面白いかもしれません。

O : 『Green Neighbors Hard Cider』の考え方とも似ています 笑。

H : そうですよね。究極的に言えば、もしかしたらビールでなくても良いのかもしれません 笑。

S : ビールはあくまでも人が集まるためのツールであり、まちや周りの人が幸せになることをやりたい、というのが根底にあるのでしょうね。

O : 僕らのミッションの一つに「人の余暇に尽くすことを大切にする」というのがあるのですが、袴田さんも尽くすことが好きなのではないでしょうか 笑。

H : そうかもしれません 笑。基本的に頑張っている人が好きですし、そういう人と何か一緒にやりたいと思っています。それが例えばアルコールではなく、ノンアルコールでも良いかなと。ビールに限らずホップを使ったカクテルでもなんでも。

O : それはアルコールが飲めない人も巻き込んでいきたいからですか?

H : それもありますが、ホップの可能性をもっと探っていきたいからですね。

O : 本当に僕たちとよく似ているなと思うのですが、『Green Neighbors Hard Cider』にも「既存の枠を超えてりんごの可能性を探る」というミッションがあります。伝統的なもの以外にも革新的な可能性を探っていきたい。もちろん、袴田さんもそうだと思いますが、ビールやハードサイダーを造ることを蔑ろにしているわけではなく、手段やツールを通じて、豊かなコミュニティのようなものをつくっていくことが事業として一番表現したいことかもしれません。

H : そうですね。ビールを通じて日常が豊かになったり、少しでも楽しさが提供できたら嬉しいですね。結局ビールは嗜好品ですから、美味しさはもちろん大事ですが、周辺にある楽しさを広めていけたらと思っています。